振動対策に必要な「振動許容基準」の設定

はじめに

振動対策を行う際、「振動を抑えたい」といった抽象的な目標設定では、思うような結果を得られず、現状の改善を行うことはできません。

「現状の1/2に抑える」といったような具体的な数値目標を設定することで効果のある振動対策を行うことができます。

ここでは、対策前に設定する「振動許容基準」とその考え方・設定方法について解説します。

振動許容基準とは

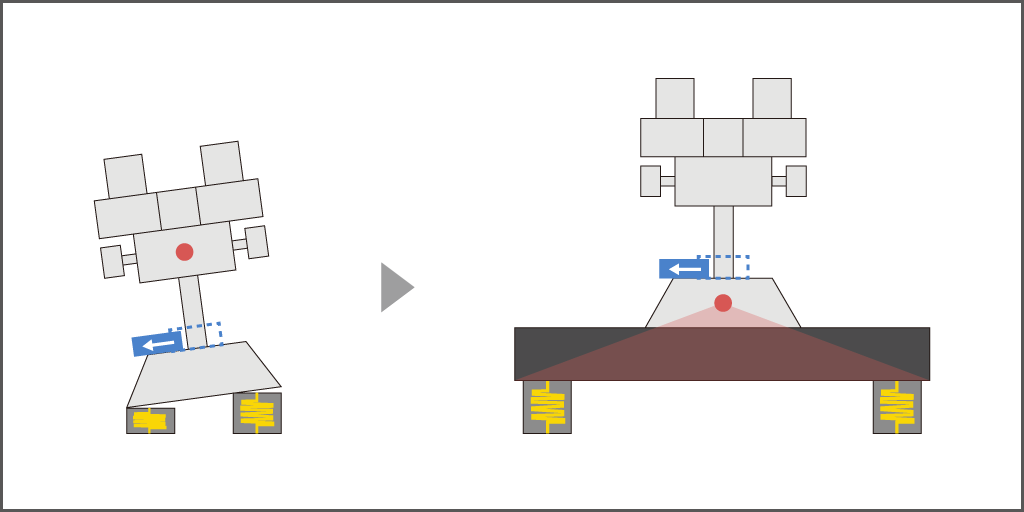

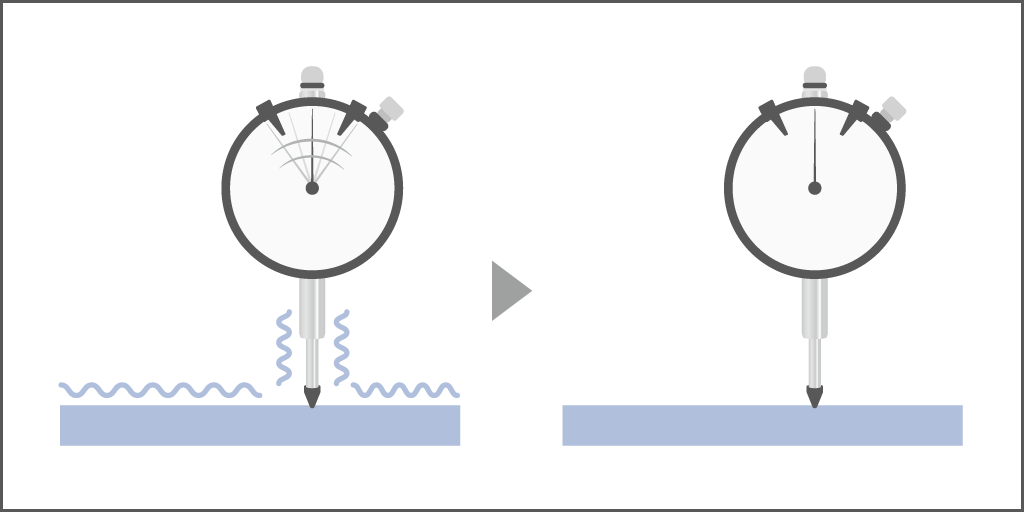

振動対策における前提条件として、振動は理論上、「0」に近づけることはできても「0」にはできないことが挙げられます。

振動対策を行う際は、振動を「0」にするのではなく「振動を減衰させること」を目標として対策を行います。

そのため、振動許容基準(=振動の影響を受ける機器などが、正常に稼働できる振動環境の状態)を明確にする必要があります。

この振動許容基準により、現状の障害振動をどのくらい減衰させる必要があるかが明確になります。

したがって、効果的な対策製品の選定を行うことが可能になります。

振動許容基準の設定方法

振動許容基準は以下の4つの方法から対策対象となる機器や環境に応じて設定します。

対策対象機器に振動許容基準が設定されている

高精度な設備・装置等(検査装置、電子顕微鏡、精密電子てんびん等)においては、メーカー側で振動許容基準を設けています。

各メーカーに振動許容基準の提示を依頼し確認してください。

例:メーカー規格の振動許容基準

設備稼働における床振動は以下の基準を満たすこと

周波数1~14Hzで変位0.25mm以下

周波数14~100Hzで加速度2.0m/s2以下

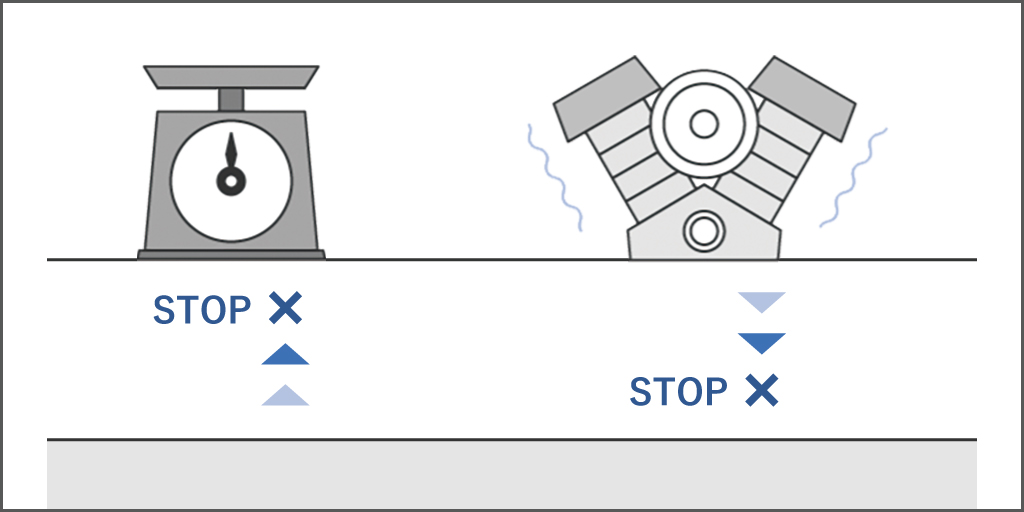

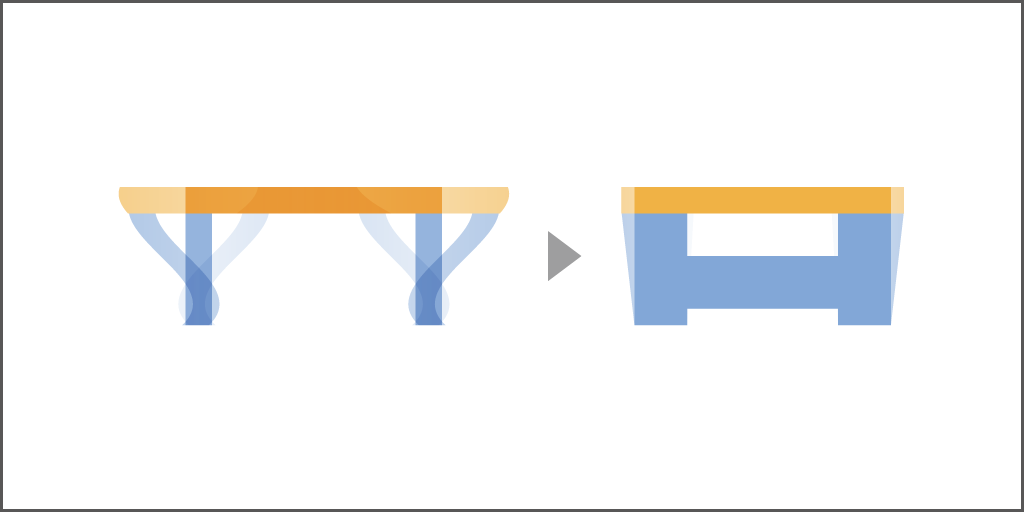

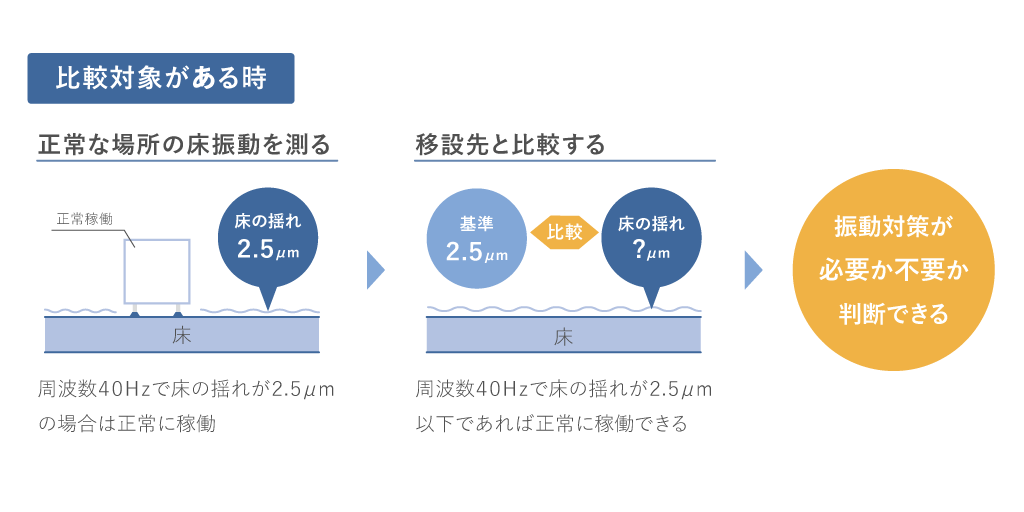

対策対象機器の振動許容基準は無いが、正常に稼働している環境がある

レイアウト変更等でご使用中の精密機器・設備を移設する場合などに設定する方法です。

メーカー側に振動許容基準の規格は無いが、現状で正常に稼働している場所や機器がある場合などが挙げられます。

移設先で「障害が起きるかもしれない」または「障害となっている」場合が該当します。

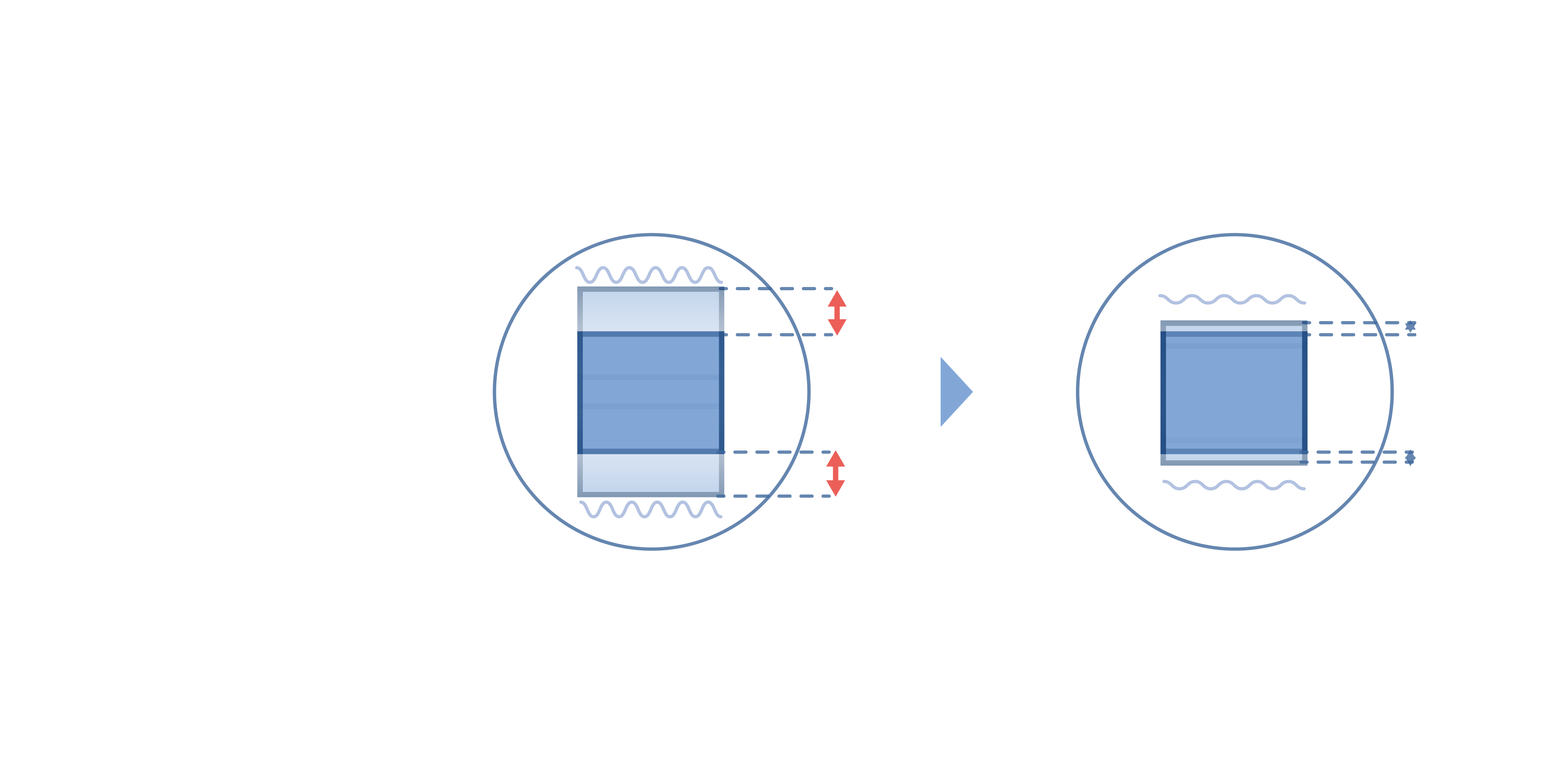

既設環境では正常に稼働している場合、既設環境の振動状態を振動許容基準として設定します。

移設先の床振動を確認することで、振動許容基準以内かの判断に使用できます。

対策対象機器の振動許容基準も無く、正常に稼働している環境も無い

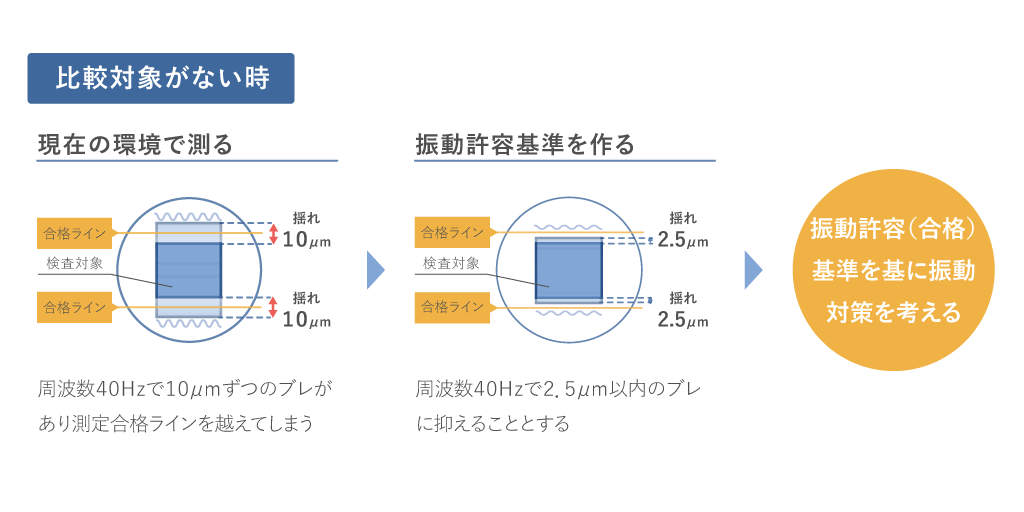

メーカー側の振動許容基準は無いものの、現在ご使用されている精密機器・設備で必要な精度が出ていない場合の設定方法です。

このような場合は、振動問題が起こっている場所や対象物、環境からお客様側で振動許容基準を定めます。

具体的に「ここまで改善できれば合格という数値」が必要となり、この数値は対象装置の仕様やお客様の要望により決定します。

例:振動による10µmずつのブレで測定合格ラインを超える場合

振動対策の許容基準を「測定合格ラインに入るようにブレを2.5µm以内に抑える」設定をする。

規格や基準も無く、体感的要素のみで指標がわからない

工場内の作業環境改善や効率アップ等が目的の場合の設定方法です。

体感的に「とにかく揺れが小さくなれば良い」「感じにくくなればそれで良い」などといった場合です。

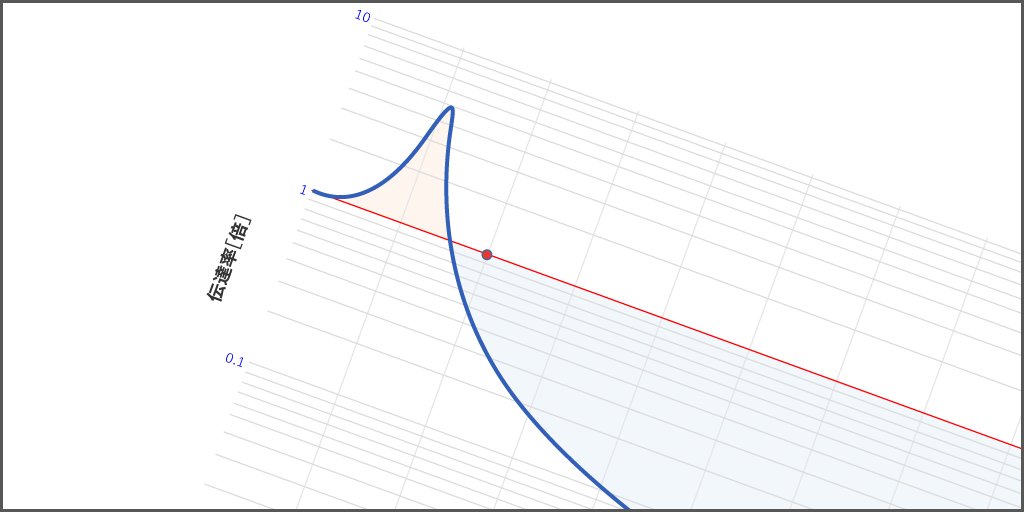

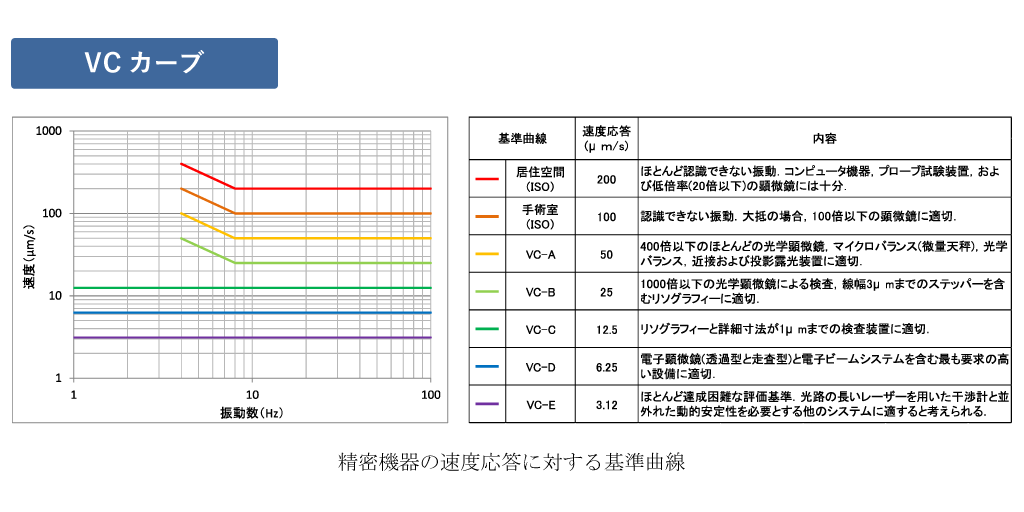

このような場合は、振動減衰の目標が定まらないため、以下の図の振動許容基準 「VCカーブ」を用い設定を行います。

「とにかく揺れが小さくなれば良い」「感じにくくなればそれで良い」など体感的要素の場合は、振動減衰の目標が定まりません。

そのため、以下の図の振動許容基準 VCカーブを用い設定を行います。

振動問題の発生場所、対象物によって「このレベルの振動であれば適切」という数値がそれぞれ記載されているため、状況に合わせた基準を設ける指標となります。

ただし、お客様の状況に合わせて設定されているわけではないため、状況に合致する基準ではありません。

そのため、どうしても基準を明確にできない場合にのみ指標として用います。

引用文献:

Generic Vibration Criteria for Vibration-Sensitive Equipment, Colin G. Gordon, SPIE99

Evolving criteria for research facilities: I-Vibration

振動対策を行うために必要なデータ

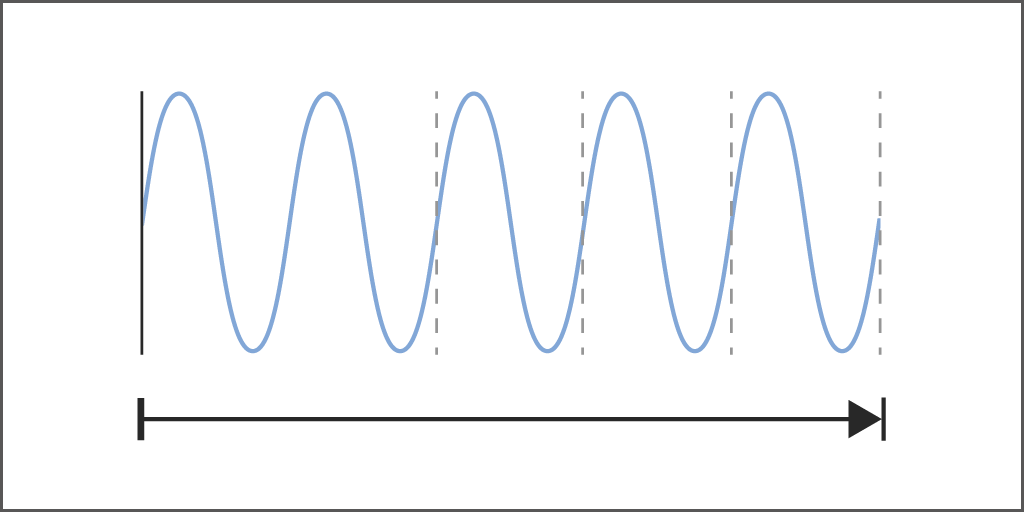

目標値となる基準が明確になれば、障害となっている振動、可能性がある振動がどのような振動か把握する必要があります。

その振動が、基準となる目標値に対して満たしているか、満たしていないかの判断を行い、適正な振動対策製品を選定することができます。

振動把握に必要なデータは「振動周波数」と「加速度・速度・変位」のいずれか1つとなります。